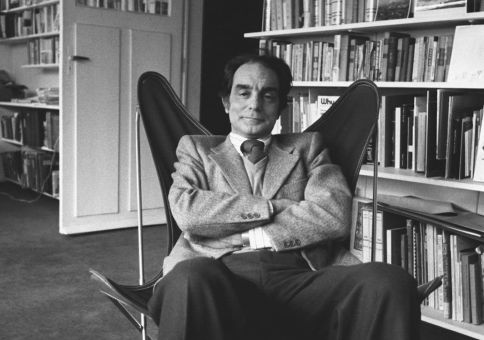

En "La casa de los veinte mil libros" (Periférica), el escritor británico Sasha Abramsky recupera la historia de su abuelo Chimen, un librero judío erudito y experto en manuscritos, en cuya casa se reunieron durante décadas los mayores talentos intelectuales de su tiempo.

Las primeras veces fui con mi papá. Las primeras tres o cuatro veces, supongo. Yo todavía era chica y la ciudad era un torbellino de temblor y pesadumbre. Esas primeras ferias del libro asordinadas no se olvidan; eran espacios de libertad espasmódica en tiempos de dictadura y eran también albergue de lecturas a las que de otro modo no se accedía. Me explico: en tiempos de libros prohibidos y personas y libros desaparecidos, en la Feria los stands de los países sorteaban la censura y ofrecían piedras preciosas para lectores ávidos de placeres, conocimiento e inteligencia. Mis primeras ferias, un camino de ida.

Adoro las ferias vacías; me da placer y hasta alegría estar ahí cuando están por abrir y también cuando ya cerraron. Emocionan esos espacios enormes cuando están a la espera del estallido de público o de posparto, cuando no hay lugar para el murmullo y apenas quedan, calladitos, los ejemplares exhibidos y ya sin que nadie hojee nada. Es una sensación "soldadito de plomo", esa que hace pensar que en cualquier momento todos esos libros van a empezar a vivir sus propias aventuras solo para uno…

La semana pasada estuve en Liber, la feria internacional del libro de España, cuya sede se alterna entre Madrid y Barcelona, en un diálogo civilizado de ciudades que poco y nada tiene que ver con lo que sucede en estos días, a partir de la convocatoria independentista del gobierno catalán. Argentina asistió como país invitado a la feria más importante en español de Europa, aunque definitivamente no la más importante en español el mundo, cuyo trono detenta hace tiempo Guadalajara, en México. Liber no es una feria abierta al público sino un encuentro de la industria, por lo que para Argentina era sin dudas una gran posibilidad tener ese foro privilegiado atento a la producción local.

Entonces, Liber. No hay gente yendo de stand en stand en busca de ofertas o firmas de autores favoritos sino actores de la industria reunidos en diferentes encuentros como comunidad. Se compran y se venden derechos, se habla del actual momento del negocio, se piensa en el futuro, que para todos tiene forma digital aunque aún quede lejos. Y ahí, en esplendorosa exhibición, nuestro fetiche máximo, el libro. Es una fiesta del libro para privilegiados, digamos.

Siempre se me van los ojos cuando veo una biblioteca. Mis ojos recorren con vértigo inusitado el espacio a lo largo y a lo ancho de los estantes, también en diagonal, buscando conexiones y series que me permitan entender esa lógica interna. Una biblioteca suele ser una buena radiografía de la gente que habita una casa y con los años me convertí poco menos que en experta de esa clase de diagnóstico al punto que alguna vez, viendo una casa con el empleado de una inmobiliaria, logré saber quién era el dueño de esa propiedad a partir de las tapas de varios ejemplares que se encontraban en diferentes ambientes. (Para curiosos: se trataba de una combinación exquisita y singular, profundamente inusual: sobre un sillón, un libro abierto de poemas de Kavafis y, en la biblioteca, entre varios libros de sociología, volúmenes enteros de historia de la clase trabajadora).

No soy particularmente original, como muchas personas que conozco, suelo acomodar lecturas en función de los momentos que vivo o estoy a punto de vivir, por lo que muchas veces elijo para leer libros que tienen que ver con ciudades, o temas, o situaciones por las que voy a pasar. Por estos días de feria en Madrid elegí como compañía La casa de los veinte mil libros, de Sasha Abramsky (Periférica), un ensayo delicioso en el que el autor cuenta cómo fue la vida de su abuelo Chimen Abramsky, el gran coleccionista de libros antiguos y experto en manuscritos y libros raros.

Abramsky y su esposa Miriam, a quien llamaban Mimi, recibieron durante décadas en su casa colmada de miles de ejemplares en diferentes habitaciones -excepto en el baño y la cocina-, a lo más destacado del mundo intelectual de su época con nombres como Eric Hobsbawm, Harold Laski e Isaiah Berlin entre otros. Ajedrez, dominó, debates políticos, té y comidas típicas del Este europeo tuvieron su lugar en la casa junto al parque de Hampstead Heath en la que relumbraban los cuadros de Marc Chagall. A unos metros de la casa en la que alojaba los miles de libros, el cementerio victoriano de Highgate, donde descansan los restos de Marx, convertido en centro de peregrinación para la izquierda internacional.

Chimen había nacido en 1916 cerca de Minsk, entonces la Rusia Blanca y hoy capital de Bielorrusia. Era hijo de un gran rabino, Yehezkel Abramsky, quien fue enviado a Siberia por su defensa de las tradiciones judías y perseguido por Stalin. La primera biblioteca de sus ancestros había desaparecido a causa de un incendio provocado durante un pogrom y fue tal vez la desaparición de esos ejemplares amados lo que provocó la pasión coleccionista de Chimen.

De muy joven vivió primero en Moscú y luego en Londres, donde conoció y estudió los escritos de Marx, que le dieron su temprana identidad comunista pese a la historia de la persecución a su padre, a la vez que lo hicieron dueño de una erudición incomparable en la materia. Chimen podía detectar erratas y reconocer originales de Marx como nunca lo hizo nadie antes ni después. Inició estudios universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalem pero no los terminó. De visita en Londres para ver a su familia en 1939, el comienzo de la Segunda Guerra clausuró su regreso a Palestina. Junto con su mujer (ella misma hija de un conocido librero londinense), fueron hasta mediados de los 60 los dueños de una conocida librería judía en el East End y fue así que poco a poco Chimen fue conformando su sabiduría y su expertise, que le permitía reconocer perlas y falsificaciones hasta convertirse en un verdadero sabio de la tribu. Durante muchos años fue elegido como asesor por las grandes casas de remates como Sothebys. Su nieto Sacha Abramsky reconstruye esa vida y esa pasión por los libros con amor y una calidad de detalle verdaderamente exquisita en un libro original, una autobiografía de lecturas.

Chimen abandonó el comunismo como credo en 1958, profundamente decepcionado con la realidad de la Unión Soviética, y desde entonces sus discusiones con Eric Hobsbawm fueron de antología. "Durante el resto de su vida mi abuelo se sintió consternado por su falta de juicio al apoyar durante tanto tiempo un sistema deplorable y sangriento", escribe Abramsky. Desde el momento en que dejó de ser comunista, Chimen profundizó en sus raíces judías más allá de su ateísmo y se convirtió en un intelectual humanista y liberal. Su terreno de conocimiento: el mundo judío y el mundo del socialismo. Miriam, su compañera, murió en 1997, Chimen en 2010. Con su muerte, desapareció una enciclopedia única.

Chimen siempre llevaba una bolsita negra de cuero llena de llaves -de cajas fuertes, de habitaciones secretas, de archivadores-, cuenta su nieto, quien asegura que ir a la habitación de los abuelos -donde estaba el gran tesoro- era un momento único. En su libro, Sasha describe así el dormitorio de la pareja:

"Las estanterías del dormitorio de Chimen y Mimi tenían dos filas de libros, con joyas escondidas a simple vista. Como genios que aguardan a ser liberados de la botella, los revolucionarios fantasmas de cientos de años de lucha humana yacían en los tomos de Chimen, esperando, esperando a que alguien abriera los volúmenes; esperando, esperando la oportunidad de salir a la luz una vez más. Cada cierto tiempo, un lector, en efecto, liberaba a estos genios, y entonces se revelaban mundos ocultos. Se abrían aquellos libros y los Derechos del Hombre cobraban vida; las crueldades infligidas a los trabajadores del siglo XIX se ponían al descubierto; las aspiraciones de generaciones de revolucionarios se explicaban. Proyectos contradictorios y conflictivos para la mejora de la humanidad se empujaban unos a otros en los estantes de Chimen, igual que sus autores se habían enfrentado en reuniones políticas, en cafés y tabernas de toda Europa."

Chimen Abramsky fue un intelectual erudito, un sabio y un experto. Fue una suerte de personaje de Bashevis Singer o de Saul Bellow o un anticuario de Dickens, como bien recuerda su nieto. Fue, también, a su manera, un ejemplar único de Mendel, aquel inolvidable protagonista del relato de Stefan Zweig, que recibía a los curiosos en su mesa del café Gluck, de Viena, en 1915 para compartir con ellos su erudición y sabiduría.

Como en el caso de Mendel, la de Chimen era una memoria infinita para ediciones y detalles bibliográficos y su cerebro, uno de los mayores catálogos del mundo. Pero entre ambos -un personaje de ficción y un hombre de carne y hueso- había una diferencia puntual. Mendel, el de Zweig, no registra nada de lo que pasa a su alrededor, ni siquiera que hay una guerra en ciernes o que su condición de judío lo pone en riesgo. Tiene una memoria específica y dedicada, los libros lo alienan, vive por, para y en ellos. Chimen, en cambio, vivió en profundidad su tiempo áspero y sangriento, su generación y sus contradicciones. Leyó, conoció y se apropió de todos los libros que pudo y la biblioteca fue su Paraíso pero pudo preservar su humanidad: la lectura nunca lo separó de la vida.

hpomeraniec@infobae.com